中国文化の瓦が日本へ伝わり、それに細工を施すという日本独自の文化となる「鬼瓦」へと発展しました。いまではなくなりつつある鬼瓦を見てきました。 |

|

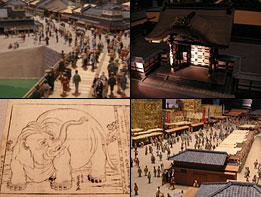

| 今回行ったのは東京は両国の「江戸東京博物館」。江戸から現代までを実物大スケールで建物を展示していたり、細かいミニチュアで精巧に再現されていたりととても楽しい博物館です。 |  |

|

|

|

||

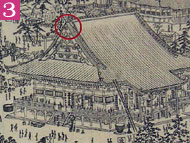

| さっそく鬼瓦を拝見!と意気込みたいところですが、実は目的の鬼瓦は入場料もいらない屋外のエントランスにあるのでした。 | ハイ、1カメ!これが鬼瓦です。立派です。こういったものが芸術と評価されるというよりも、日常の生活に溶け込んでいるっていうのがいいですよね。こういうのを見ると日本人であったことや、日本文化で育ったことを嬉しく感じます。 | さてこの鬼瓦。実はただの鬼瓦じゃないんです。これは昭和以前の浅草寺観音堂の図。あの赤い○で囲まれた部分にあった当時の鬼瓦が、ずばりコレなわけです。年代モノですよ。歴史的価値も高いんだとか。 | ||

|

|

|

||

| ハイ、2カメ正面から。鬼というよりも龍っぽいですね。ちなみに鬼瓦というのは屋根の端っこに雨漏り防止で付けられたもので、鬼じゃなくても細工を施されたされたものを、鬼瓦というそうです。 | ハイ、3カメ引きで。浅草寺ということでマンジもあります。外人の人にとってはお寺の卍マークをナチスの鍵十字と勘違いする人も多く、怒られたりするんだとか。 | ハイ、寄りで。良く見ると正面ではなく下を見下ろしています。鬼瓦は機能的な雨漏り防止の役目と、やはり邪気から守るという沖縄のシーサーのような役割もあったということです。 |

| せっかくなので入場料を払って中も見てみましょう。中では江戸時代を中心として、街並み・文化・生活などなどが詳しく解説されています。こうして東京という土地の歴史を的を絞って見るというのも結構面白いですよ。でも、やっぱり子供はつまらなそうでしたけどね。 |  |

| 大人になってやっとわかる歴史の面白さ。鬼も昔の方はもっと身近な存在だったかもしれないですよね。 明日はいよいよ今週最後の更新。鬼に願いを込めてきます。 |

|